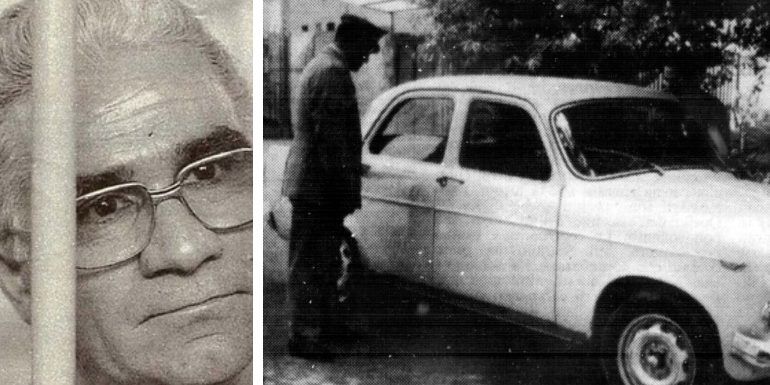

Lavori per eolico industriale Monte Giogo di Villore Corella © Coalizzione TESS

Lavori per eolico industriale Monte Giogo di Villore Corella © Coalizzione TESS

Un acceso dibattito sta investendo il panorama energetico nazionale in seguito alla pubblicazione, il 21 luglio 2025, su Greenreport di un intervento del vicepresidente della società eolica AGSM, relativo al progetto di impianto industriale Monte Giogo di Villore, sull’Appennino Mugellano. L’articolo ha provocato una dura reazione da parte di comitati e cittadini che denunciano la trasformazione del paesaggio in un’area industriale, mascherata da transizione ecologica.

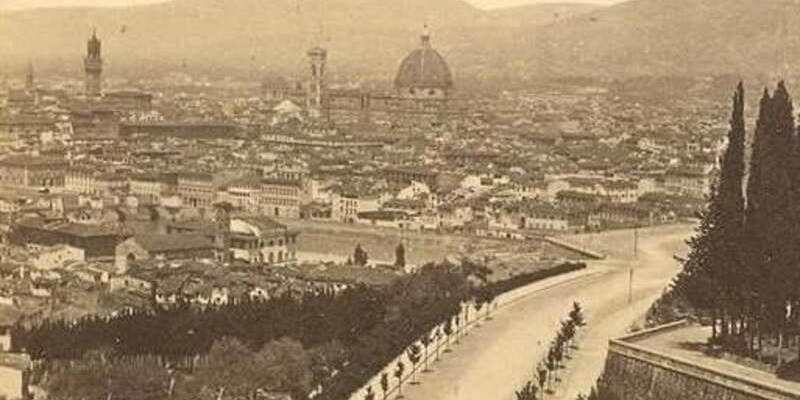

Al centro delle critiche vi è la definizione di “paesaggio fossile” attribuita all’Appennino, ritenuta offensiva e strumentale per giustificare un’opera considerata altamente impattante. I detrattori sottolineano come l’industrializzazione delle creste montane comporti gravi danni ambientali: deforestazione, cementificazione, perdita di biodiversità e alterazioni idrogeologiche. Le opere propedeutiche all’installazione di turbine eoliche alte fino a 200 metri sono giudicate devastanti per un ecosistema delicato, custode di storia, cultura e identità territoriale.

Secondo i critici, la logica che guida tali progetti è meramente speculativa: incentivi pubblici, espropri mascherati da pubblica utilità, e un massiccio impiego di capitali privati, spesso stranieri, senza un reale ritorno per le comunità locali. Si evidenzia come l’Italia, pur quinta in Europa per potenza eolica installata, sia ultima per produttività, confermando l’inadeguatezza di ampi territori italiani – densamente abitati e poco ventosi – a ospitare impianti eolici industriali.

Galleria fotografica

Anche il fotovoltaico, nella sua forma estensiva su suolo agricolo o naturale, viene posto sotto accusa per il consumo di terre fertili, l’alterazione paesaggistica e l’aumento del valore fondiario che penalizza piccoli agricoltori e giovani imprenditori. I critici propongono invece una diffusione capillare del fotovoltaico su tetti e superfici già impermeabilizzate, in linea con le raccomandazioni dell’ISPRA e senza ulteriore consumo di suolo.

La posizione espressa richiama una transizione energetica realmente sostenibile, rispettosa dei territori, partecipata dai cittadini e fondata su criteri di giustizia sociale e ambientale. L’energia, affermano, dovrebbe tornare a essere bene comune e non merce di profitto per pochi. Le comunità chiedono soluzioni basate sull'autoconsumo, sulle comunità energetiche e sulla valorizzazione dei patrimoni agricoli e culturali italiani, evitando l’ennesima trasformazione del territorio in una periferia industriale a cielo aperto.

Il dibattito in corso rivela una profonda frattura tra l'urgenza della transizione ecologica e le modalità con cui essa viene perseguita, e pone l’accento sulla necessità di una pianificazione energetica condivisa, equilibrata e costituzionalmente orientata.